7月15日,阳光电源与沙特ALGIHAZ成功签约全球最大储能项目,容量高达7.8GWh,震撼了业界。该项目将部署1500余套PowerTitan2.0液冷储能系统,到去年为止,阳光电源的累计出货也不过10.5GWh,可见本次订单之大。

在国内市场竞争激烈的背景下,中国储能企业纷纷把目光投向海外市场,寻找新的发展机遇。随着全球能源结构调整和可再生能源的快速发展,海外市场对储能技术的需求日益增加。中国储能企业凭借其技术优势和成本竞争力,逐渐在全球市场中占据了主导地位。

得益于政策支持和市场需求的推动,中国的储能市场近年来快速发展。然而,随着越来越多的企业进入这一领域,市场竞争日益激烈。国内市场的高竞争环境不仅导致了价格战,也使得企业的利润空间被压缩。在国内市场中,储能企业面临的主要面临着以下几方面的竞争压力。价格战:企业为了抢占市场份额,不得不降低价格,导致利润率下降。技术同质化:许多企业在技术上并没有显著差异,导致市场竞争主要集中在价格和服务上。政策不确定性:尽管政府大力支持储能产业,但政策的变动性和不确定性增加了企业的运营风险。经济性不显:大储领域几乎没有经济性可言,而工商业储能领域经济性存在的巨大差异,仅部分地区的储能电站可实现盈利。

正是面对国内市场如此的瓶颈,业界不少企业选择出海开拓市场,对于它们而言,如果选择固步自封,很有可能意味着出局。

6月,亿纬储能与美国头部系统集成商Powin再度签约,在电池领域达成15GWh的战略合作。两个月前,瑞浦兰钧也与Powin签署的12GW储能电芯合作框架协议的电芯产品 。6月,国轩高科拿下了CFGE和Delta PCS合2GW的储能项目订单。今年以来,已有亿纬锂能、宁德时代、瑞浦兰钧、国轩高科、鹏辉能源、海辰储能、远东电池等多家企业与海外客户签署了储能系统订单,预计订货量超过32GWh。

可以看到,中国的这些优秀企业在海外市场宛如过江龙,接连拿下大单。那么相较于外企,中国储能企业的优势究竟从何而来呢?

中国储能企业凭借成熟的供应链和规模效应,能够有效降低生产成本。中国拥有世界上最完整的电池产业链,从原材料开采、加工到电池制造,形成了高度集中的产业集群。这种集群效应不仅降低了物流成本,还提高了生产效率。尽管近年来中国劳动力成本有所上升,但相比欧美国家仍具明显优势。中国储能企业能够以较低的劳动力成本进行大规模生产,从而在国际市场上提供具有竞争力的价格。

中国是全球最大的电池制造基地,拥有庞大的生产能力。领先的中国储能企业如宁德时代、比亚迪等,拥有全球领先的生产线和技术,能够迅速响应市场需求,满足大规模订单。

中国储能企业在全球市场的占有率不断攀升,尤其在储能领域。宁德时代和比亚迪等企业在全球市场的出货量名列前茅,通过稳定的供应链和高效的生产体系,确保了市场的持续供应。

中国储能企业在研发方面投入大量资源,不断推进技术创新。宁德时代、比亚迪等企业拥有强大的研发团队和先进的实验室,通过持续的技术研发,提升产品性能和可靠性。

同时,我们在不同的储能技术路线上均做出了储备,有大量的公司主营钠离子电池、液流电池、飞轮储能等领域,不少龙头企业在多种储能技术领域都有深入研究和布局,如宁德时代就在固态电池领域取得了阶段性的成功,而阳光电源在储氢技术领域同样有着深入的布局。这种技术多样性使得中国企业能够提供多种解决方案,满足不同市场的需求。

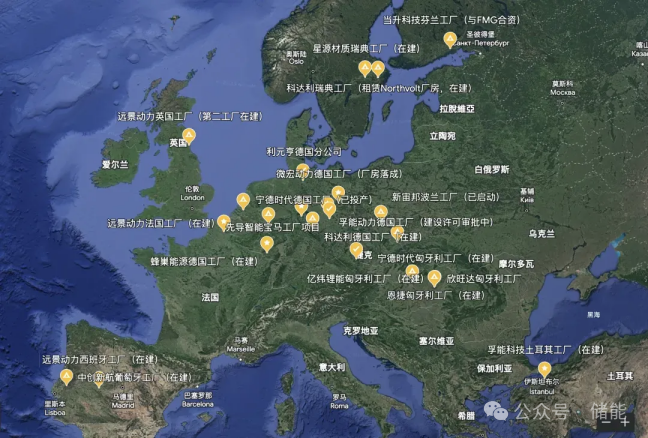

国内储能企业往往具备完整的产业链布局,从上游原材料到中游制造,再到下游应用,形成了高度整合的产业链。这种整合不仅提高了生产效率,还增强了企业对市场变化的快速反应能力。许多中国储能企业已经建立了全球化的供应网络,通过在海外设立工厂和分支机构,优化供应链布局,提高国际市场的服务能力。例如,宁德时代在欧洲和美国设立了多个生产基地,增强了对海外市场的快速响应能力。

不可否认的是,中国企业的竞争力离不开政府的支持。官方大力支持新能源和储能产业,通过一系列政策措施,如补贴、税收优惠和技术研发资助,推动储能产业的发展。这些政策支持不仅促进了国内市场的快速增长,也增强了企业的国际竞争力。同时,中国储能企业积极参与国际合作,拓展海外市场。通过与国际能源巨头、汽车制造商和科技公司的合作,不仅获取了先进的技术和市场资源,还提升了在全球市场的影响力和竞争力。

中国储能企业在价格、出货量、技术创新、供应链整合和政策支持等方面具有显著优势,使其在全球市场上具备强大的竞争力。随着全球对可再生能源和储能技术需求的不断增加,中国储能企业有望在未来继续保持领先地位,并为全球能源转型做出更大的贡献。

中国企业出海的方式主要分为两种。一种是和海外公司向中国企业采购包括储能电池、储能系统、储能变流器在内的储能产品,中国企业在规定时间能完成合同约定的供货量即可,如上文我们提到了储能厂商签署的近32GWh的储能订单。另一种则是中国企业直接落地海外,在当地建设生产基地及其他办事机构,雇佣当地员工、提供工作岗位,更加深入的参与到海外市场当中。如海辰储能于7月宣布将在美国德克萨斯州梅斯基特新建一座年产能达10 GWh的储能电池模块和系统集成工厂,预计投资1亿美元,将提供141个就业岗位。

当作为海外本土的企业显然不可能坐视中国企业从自己的地盘上瓜分份额,甚至欧美一些国家也采取了措施遏制中国储能企业。例如在今年的5月14日,美国宣布对包括锂离子电池、太阳能电池、等多种中国进口产品加征关税,2026年,储能电池关税将由7.5%提25%。这对中国企业的出海之路来说无疑是一个严重的阻碍。因此,有很多的企业选择在海外建厂,以规避类似的风险。

面对国内市场的高度竞争和日益增长的国际需求,中国储能企业必须积极拓展海外市场,以保持竞争优势和持续增长。只有通过“走出去”战略,充分利用全球市场的机遇,才能在激烈的行业竞争中立于不败之地。出海已不再是选择,而是存续与发展的必然之路。

本文转载自 储能 储能,只做主题效果测试使用,本文观点不代表氢头条立场。